余白は命です。内の余白と外の余白、ハナスとバラス。何それって思った人は必見です!余白でデザインが1段階上のステージに!

余白は最高のデザイン術です。

今回は、余白のお話と、誰でもできる余白のテクニックを紹介します。

デザインと余白

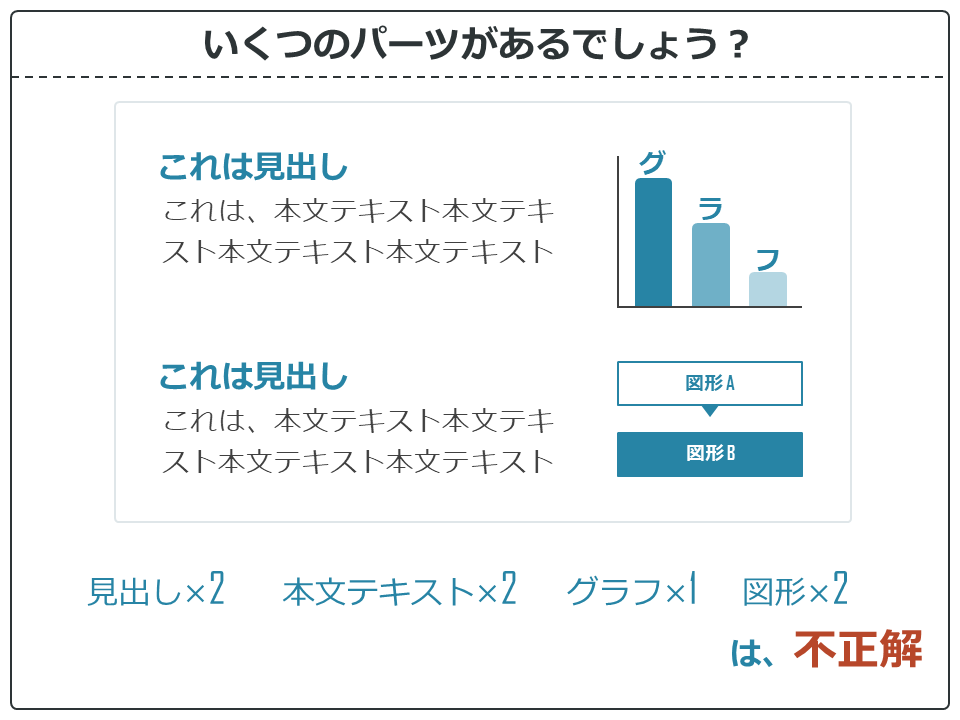

さて、問題です。

上の画像にはいくつのパーツがあるでしょうか?

見出し×2、本文テキスト×2、グラフ×1、図形×2の、計7つは不正解です。

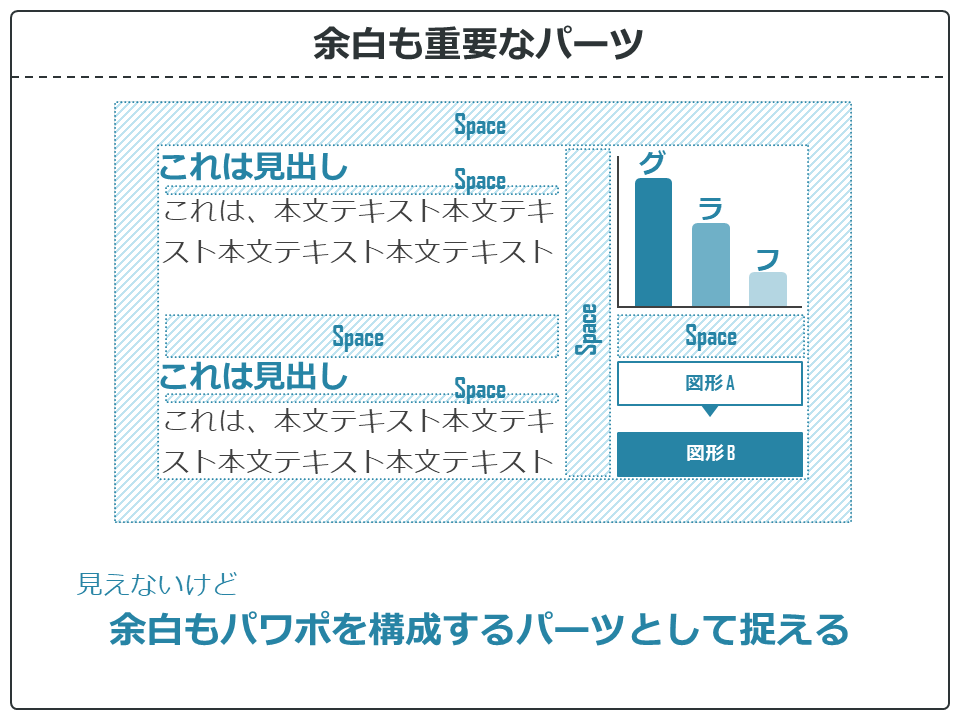

まず、余白に対する認識を改めてください。

というより、余白を認識してください。

見えないけれど、余白もPowerPointを構成するパーツとして捉えるようにしましょう。

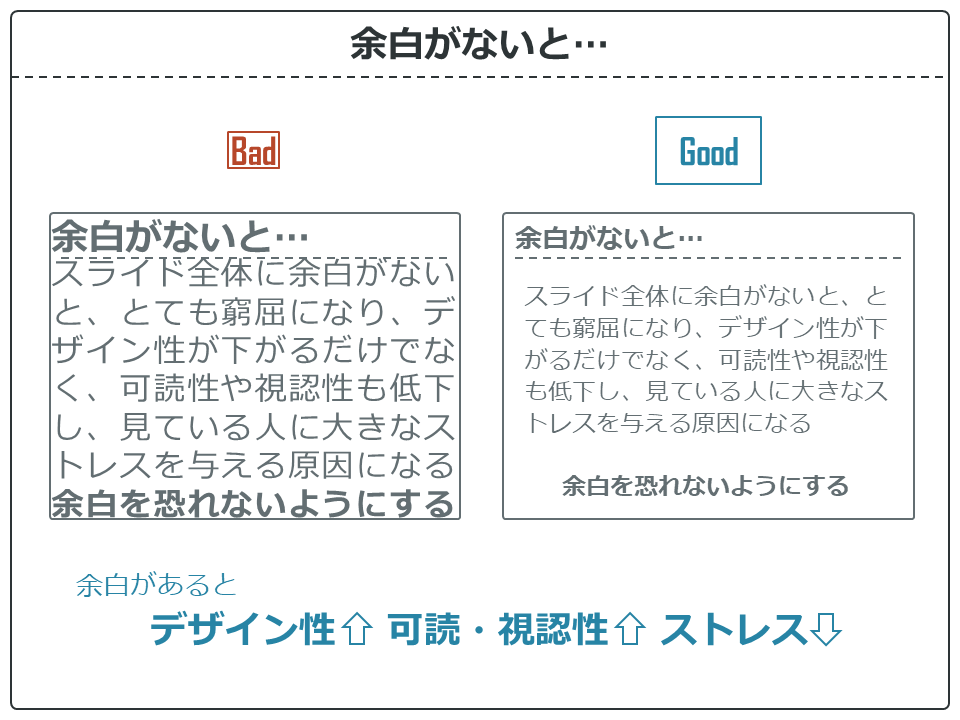

余白というパーツがないと、上のBadなスライドのように、とても見にくいです。

目に見えるパーツの間に、目に見えない余白パーツを挟むイメージで余白を入れることで、デザイン性や可読・視認性が向上し、見ている人のストレスを下げることができます。

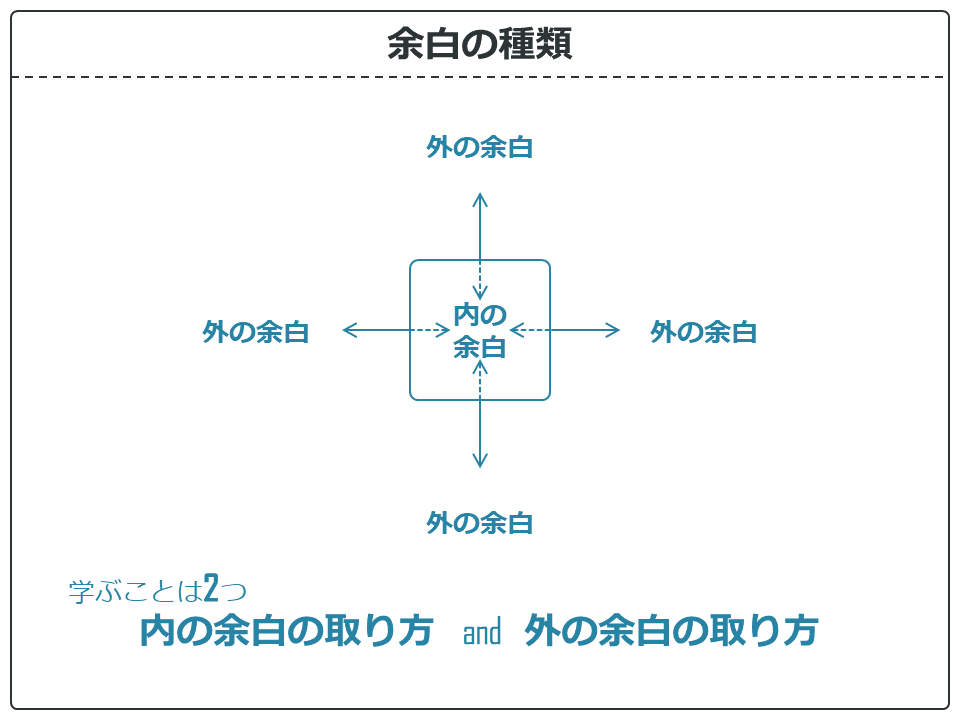

余白の種類

余白の種類は大きく分けると2つです。

パーツの内側にある内の余白、パーツの外側にある外の余白です。

内の余白の取り方と外の余白の取り方を一緒に勉強していきましょう。

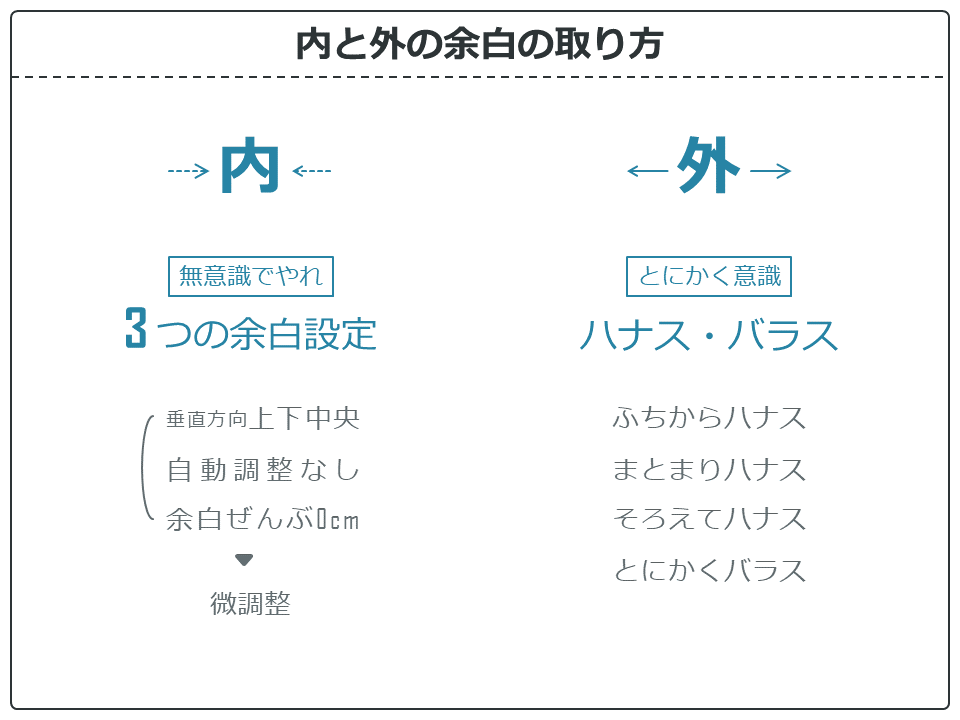

内の余白は無意識でやりましょう。

というのは、3つの余白設定をマニュアル通りに設定すればOKだからです。考える必要はありません。

外の余白はとにかく意識してやりましょう。

ハナスとバラスを意識して外の余白を設定します。

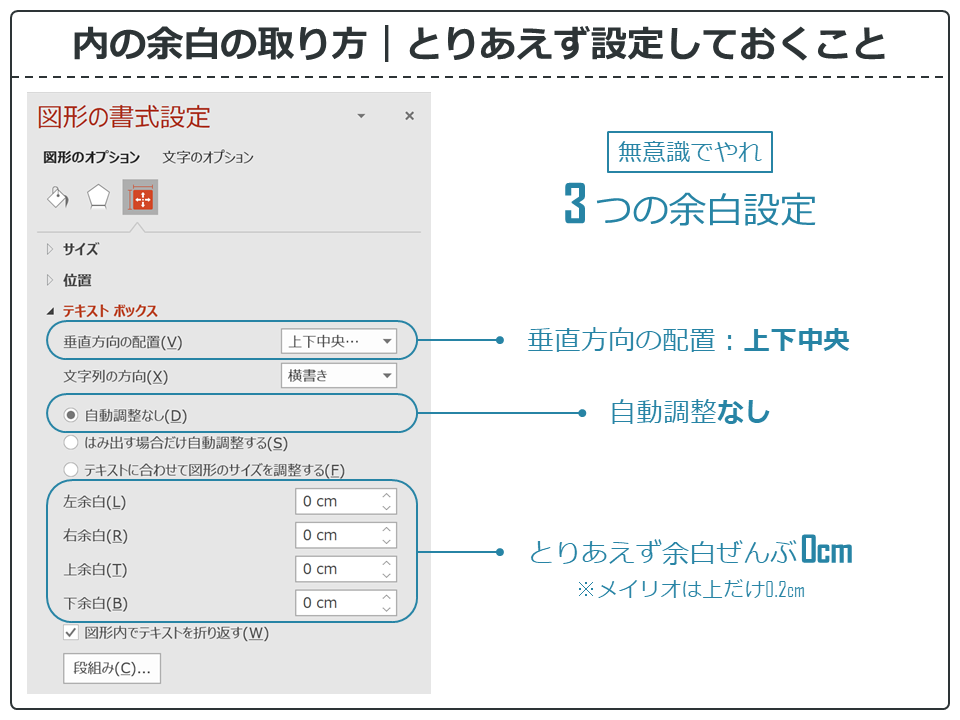

内の余白の取り方

内の余白の取り方です。

図形を入れたら、とりあえず設定しておきましょう。

図形を右クリックして図形の書式設定を開きます。

サイズとプロパティ(十字矢印のアイコン)のテキストボックスの設定項目に全部あります。

何も考えずに、垂直方向の配置を上下中央、自動調整なし、上下左右の余白を0cmに設定しましょう。

ただし、フォントをメイリオにする時は、上の余白を0.2cmに設定しましょう。以下、関連記事でも取り上げています。

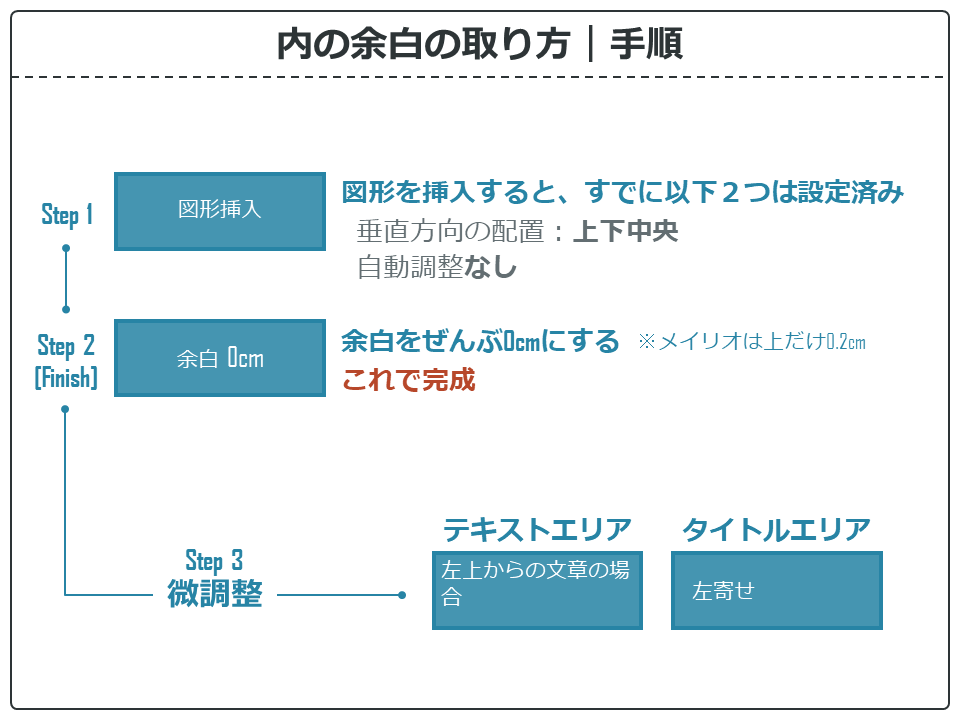

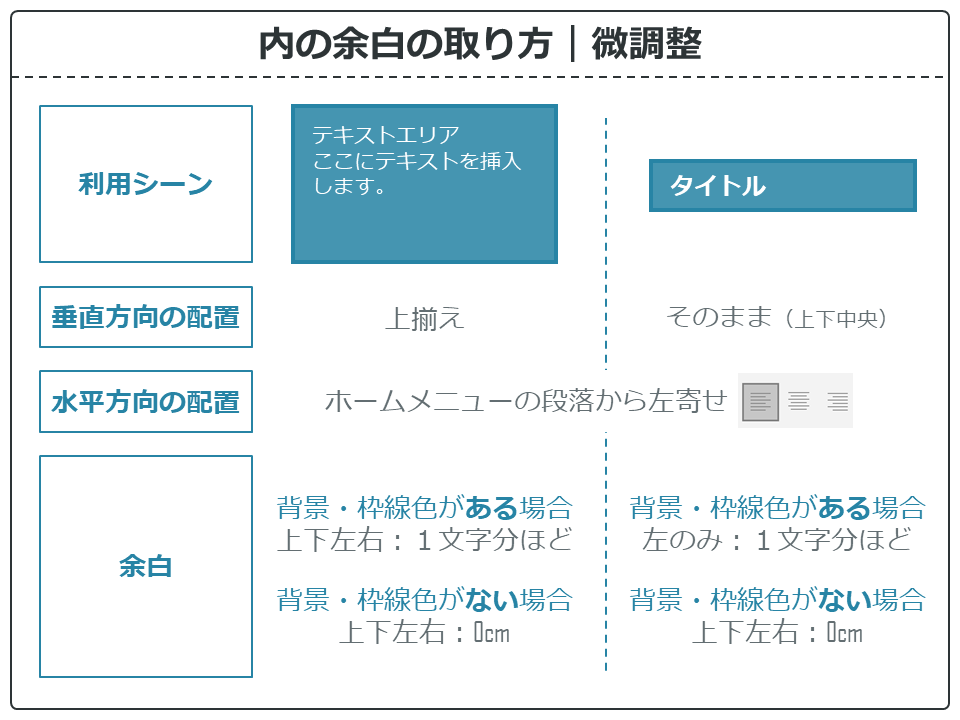

内の余白の取り方の手順です。

3つの設定のうち、図形を挿入すると、垂直方向の配置と自動調整なしは設定済みです。

なので、上下左右の余白をぜんぶ0cmにして完成です。

必要に応じて微調整します。

テキストエリアであれば、左上から文章が始まるように、タイトルエリアであれば左寄せになるように調整します。

微調整の方法です。

利用シーンがテキストエリアの場合

図形の書式設定から垂直方向の配置を上下中央から上揃えにします。

水平方向の配置は、ホームメニューの段落にあります。テキストを左や中央や右に寄せる機能を使って左寄せにします。

テキストエリアに、背景色や枠線があると、余白0cmだとふちにテキストがくっついて見にくくなります。その場合は、上下左右に1文字分ほどcmで指定して余白を空けます。

背景色や枠線がない場合は、上下左右の余白は0cmのままでOKです。

利用シーンがタイトルエリアの場合

微調整がいるのはタイトルを左寄せにする場合のみです。

テキストエリアと同様に、左寄せにします。

タイトルエリアで背景や枠線がある場合は、左のみ1文字分ほどcmで指定して余白をあけましょう。背景や枠線がない場合は余白は0cmのままでOKです。

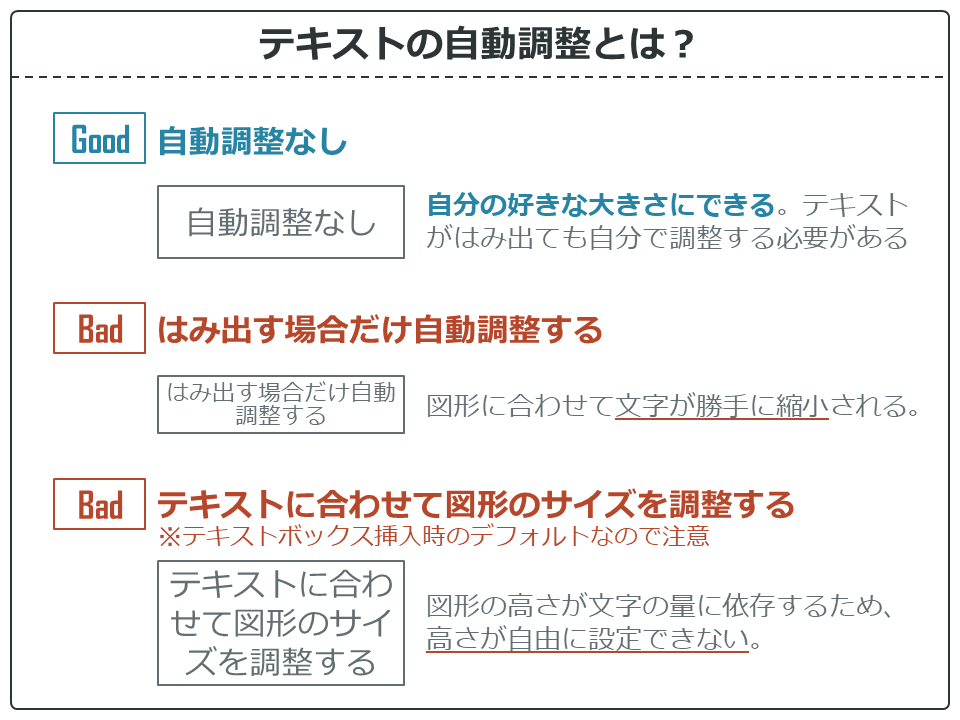

3つの余白設定の1つである自動調整について説明しておきます。

自動調整なしは、自分で好きな大きさにできるのがデザインの上で最大のメリットです。その名の通り、図形のサイズの自動調整がされません。図形からテキストがはみ出ていても調整されません。

はみ出す場合だけ自動調整するは、テキストが図形からはみ出すときに、文字が勝手に縮小されます。せっかくパワポ全体で統一したフォントサイズが、この設定にするとバラバラになってしまいます。

テキストに合わせて図形のサイズを調整するは、図形の高さが文字量に依存するため、高さが自由に設定できなくなります。デザインする以上、デメリットが大きいので、この設定はおすすめできません。

ただ、注意してほしいのは、テキストボックスを挿入するとこの設定になってしまします。その場合は、挿入後に自動調整なしに変更しておきましょう。

それでは、以下から練習用のパワポファイルをダウンロードして、内の余白の取り方と自動調整について、手を動かして体感しながら練習してみましょう!

外の余白の取り方

外の余白の取り方は、とにかくハナスとバラスを意識しましょう。ふちからハナス、まとまりハナス、そろえてハナス、とにかくバラスを見ていきましょう!

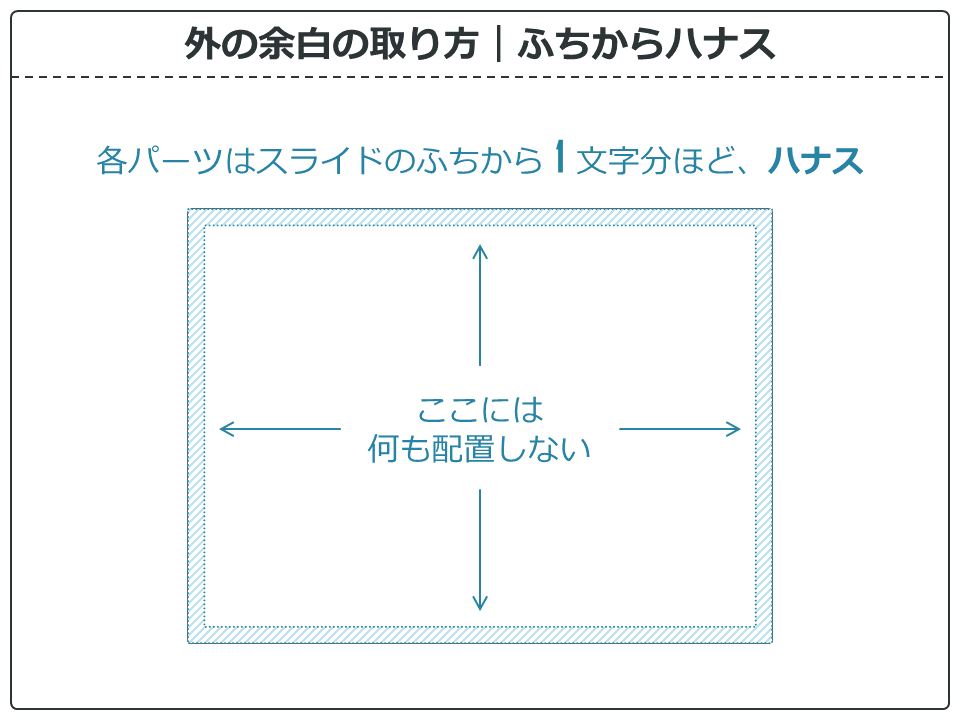

外の余白の取り方の、ふちからハナスです。

各パーツはスライドのふちから 1 文字分ほど、ハナスようにしましょう。

ハナス量はだいたいの感覚でいいですが、下と左右の余白は揃えておくときれいです。

上の余白は、どのようなスライドタイトルにするかにもよります。揃えれそうなら下左右の余白と揃えておきましょう。

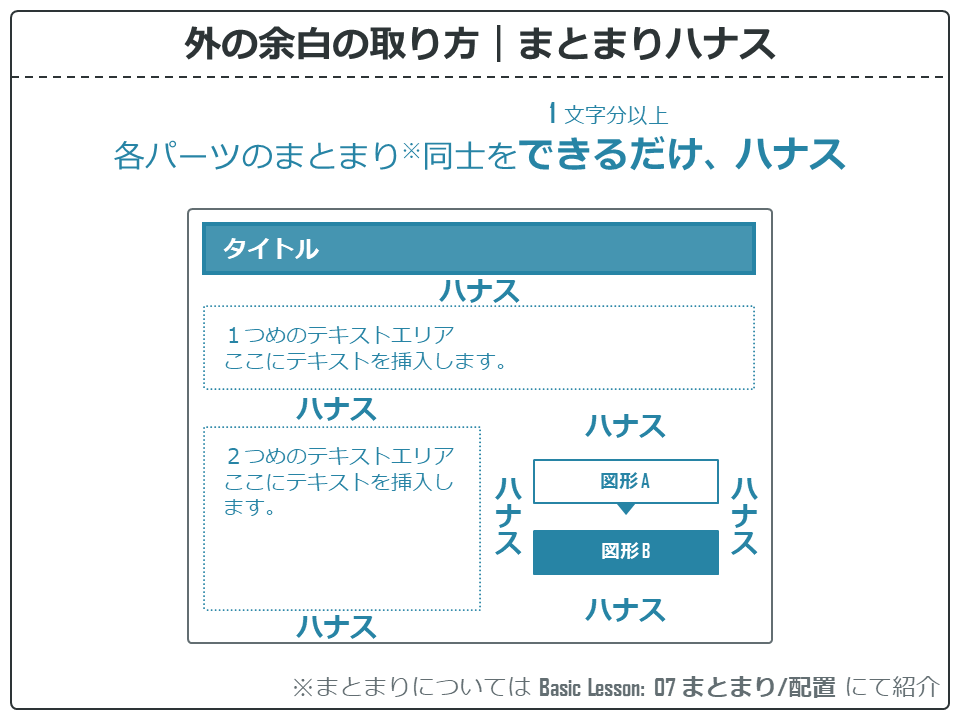

外の余白の取り方の、まとまりハナスです。

スライド上の各パーツのまとまり同士をできるだけ、ハナスようにしましょう。

少なくとも1文字分以上はハナスしないと、視にくくなってしまいます。

こんなにハナスして大丈夫かな?と思うくらいまとまり同士をハナスようにして、たっぷり余白を入れましょう。

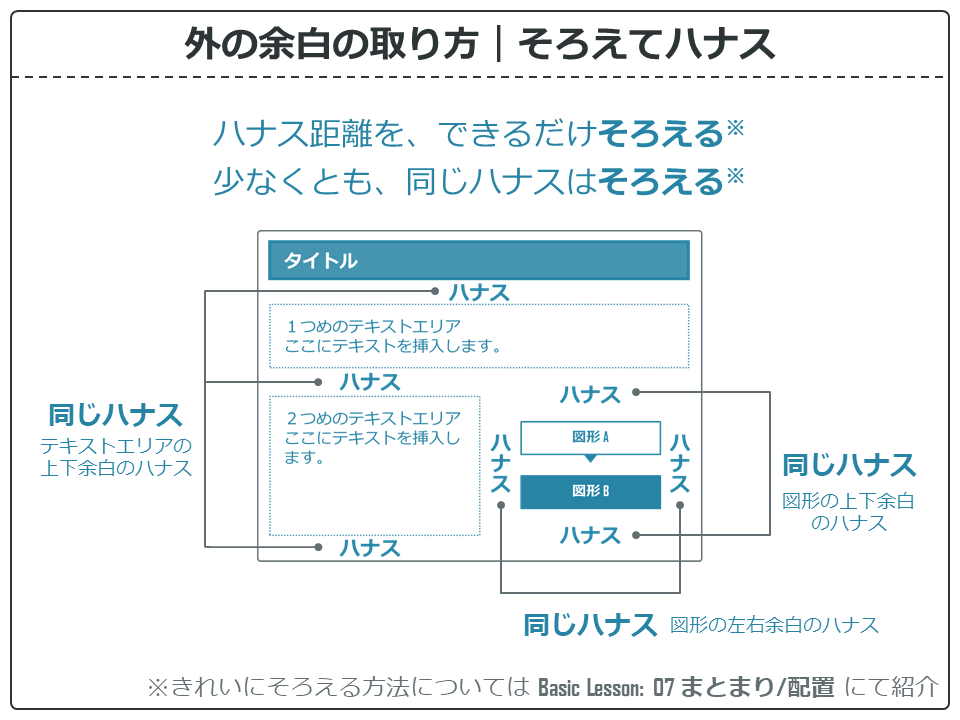

外の余白の取り方、そろえてハナスです。

ハナス距離を、できるだけそろえるようにします。また、少なくとも、同じハナスはそろえるようにしましょう。

言葉で説明するよりも、上の画像を見てイメージしたほうがわかりやすいと思います。

スライド上には、タイトル、見出し、テキストエリア、図表といったまとまりのパーツがあります。

同じパーツには同じ大きさの余白をつけてあげるようにします。

その際、左右、上下それぞれハナス余白を揃えましょう。左右と上下の余白の大きさは違っても大丈夫です。もちろん、上下左右すべてそろっているのも美しいです。

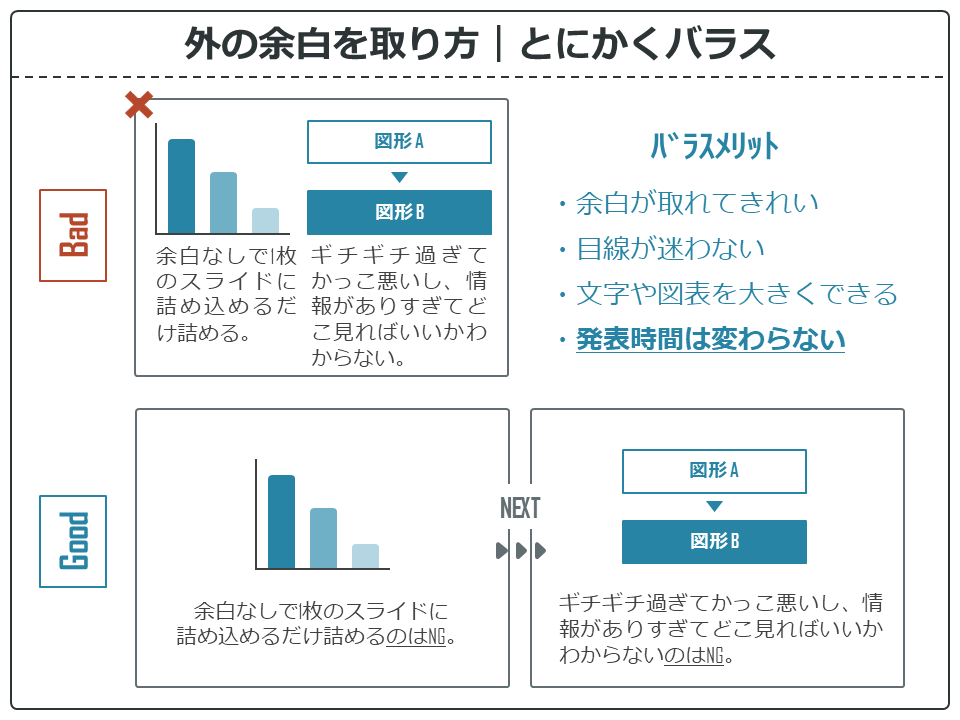

外の余白を取り方、とにかくバラスです。

1枚のスライドに関連する情報はすべて載せないといけないと思っていませんか?それは大きな勘違いです。

この勘違いをしているから、余白が取れず、ギチギチ過ぎて見にくいスライドになっている場合がほとんどです。

上のGoodデザインのようにバラスしちゃいましょう。

バラスメリットは、余白が取れてきれいな他、スライドの情報が減ることで目線が迷わなくなる、文字や図表を大きくできるとメリットたくさんです。

そして、バラスことでスライドが増えますが、発表時間は変わりません。これも勘違いしていることが多いので覚えておきましょう。

そして、表だってバラスします。

1枚のスライドに無理やり詰め込んだ表の文字が小さくて見えにくいのは、見てる側に多大なストレスを与えています。

表や図をバラしちゃダメなんて誰も言ってません。

発表のトークで補えばいいですよね、「先ほどの結果の続きです」と一言添えるだけで十分伝わります。もちろん発表時間は変わりません。

それでは、外の余白の取り方のハナスについて、手を動かしてデザインの変化を体感してみましょう。

まとめ

目に見えない余白のデザインの紹介でした。

余白は最高のデザイン術です。

そして、最初のうちは余白があり過ぎると心配になってしまうかもしれません。

余白を恐れてはいけません。

上の画像、ダサいですか?視にくいですか?そんなことないですよね。

意識した余白は、どれだけ入れてもデザインを悪くすることはありません。意識して入れた余白にはメリットしかないので恐れずにどんどん使っていきましょう。

次は、この記事でもちょこちょこでてきた「まとまり」についてです。「余白」と「まとまり」はセットで使うと効果倍増ですので、ぜひ次へをクリックして学んでみてください。

気になるところから学びたい人は、あわせて読みたい「パワポデザイン術」の記事一覧をどうぞ。